ペダルを踏む力とペダルを回す速度について整理してないなと思い出したので、今期のレースのうちログの取れているものをQuadrant Analysisしてみた。

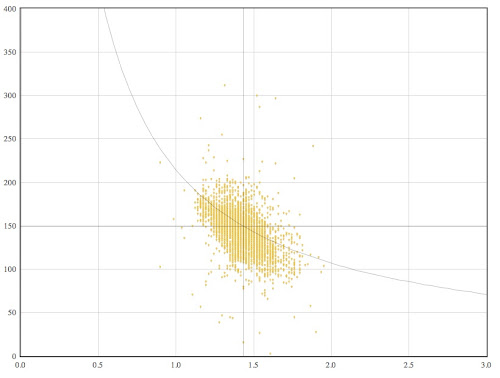

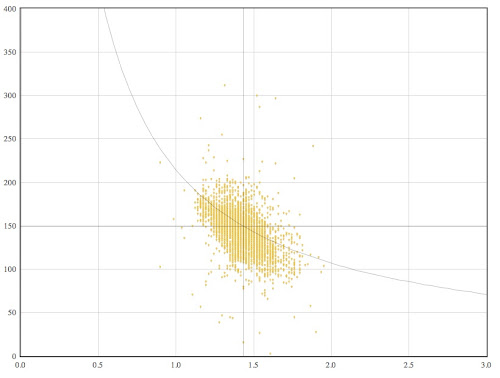

横軸がクランク円周上のペダルの速度[m/s]、縦軸がペダルに加えている力(計測単位の平均)[N]。各点の横軸 x 縦軸がその瞬間のパワー[Watts]になり、左上から右下への斜めの線は215W(てきとう)のライン。

ツール・ド・草津

表富士自転車登山競走大会(ショートコース)

埼玉県自転車タイムトライアルロードレース大会

日本の蔵王ヒルクライム・エコ2010

Mt.富士ヒルクライム

つがいけサイクルクラシック

ツール・ド・美ヶ原

マウンテンサイクリングin乗鞍

九十九里波のりトライアル

Mt.鳥海バイシクルクラシック 1st, 2ndステージはログが残ってないので無しで。

平坦の個人タイムトライアルはペダルのベロシティとフォースが一点に集まってる。ヒルクライムはMt.富士ヒルクライムみたくギア比が決まってれば集まるけれど、ツール・ド・美ヶ原みたく手持ちの機材でカバーしきれない斜度があるレースでは左上に細長く分布する低ケイデンス・高フォース状態になる。

うーん、うまくいったレース、うまくいかなかったレースで何か特徴が出れば...とおもったけどあんまり差異はないように見える。

これらの図から「普段練習すべきところ」を考えると、今年出場した殆どのヒルクライムでは(ギアの選択を間違ってなければ) 200[N] x 1.0[m/s]前後から125[N] x 1.7[m/s]前後でのLTワークが必要だったことがわかる。 ケイデンスに換算するとだいたい58〜98[rpm]。

ただし美ヶ原に関しては明らかにローギア(34x27T)が足りてない。機材的に工夫を入れないのであれば 0.75[m/s] (約43[rpm])まで低いケイデンスでのLTワークをやっといたほうがよさそうだ。が、このフォースとベロシティは手持ちのトップギア(50x11T)とローラーでは再現できないので、風張林道なり外を走りましょう、といういつものオチに。

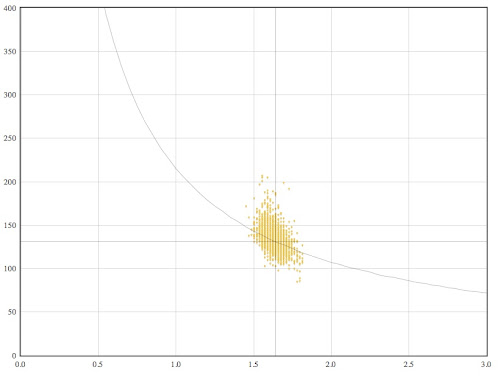

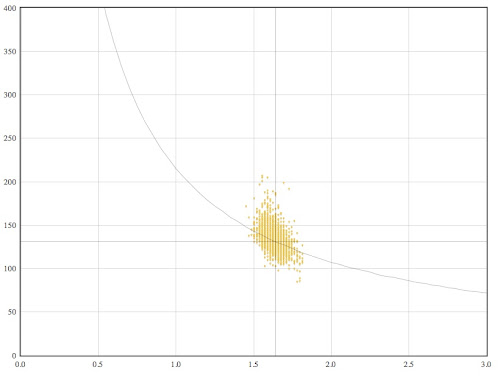

横軸がクランク円周上のペダルの速度[m/s]、縦軸がペダルに加えている力(計測単位の平均)[N]。各点の横軸 x 縦軸がその瞬間のパワー[Watts]になり、左上から右下への斜めの線は215W(てきとう)のライン。

ツール・ド・草津

表富士自転車登山競走大会(ショートコース)

埼玉県自転車タイムトライアルロードレース大会

日本の蔵王ヒルクライム・エコ2010

Mt.富士ヒルクライム

つがいけサイクルクラシック

ツール・ド・美ヶ原

マウンテンサイクリングin乗鞍

九十九里波のりトライアル

Mt.鳥海バイシクルクラシック 1st, 2ndステージはログが残ってないので無しで。

平坦の個人タイムトライアルはペダルのベロシティとフォースが一点に集まってる。ヒルクライムはMt.富士ヒルクライムみたくギア比が決まってれば集まるけれど、ツール・ド・美ヶ原みたく手持ちの機材でカバーしきれない斜度があるレースでは左上に細長く分布する低ケイデンス・高フォース状態になる。

うーん、うまくいったレース、うまくいかなかったレースで何か特徴が出れば...とおもったけどあんまり差異はないように見える。

これらの図から「普段練習すべきところ」を考えると、今年出場した殆どのヒルクライムでは(ギアの選択を間違ってなければ) 200[N] x 1.0[m/s]前後から125[N] x 1.7[m/s]前後でのLTワークが必要だったことがわかる。 ケイデンスに換算するとだいたい58〜98[rpm]。

ただし美ヶ原に関しては明らかにローギア(34x27T)が足りてない。機材的に工夫を入れないのであれば 0.75[m/s] (約43[rpm])まで低いケイデンスでのLTワークをやっといたほうがよさそうだ。が、このフォースとベロシティは手持ちのトップギア(50x11T)とローラーでは再現できないので、風張林道なり外を走りましょう、といういつものオチに。